Medienkritik

Der Deutsche Buchpreis 2022 …

… geht an einen Roman, dessen Autor uns bei Wikipedia als „nichtbinäre schweizerische Person“ vorgestellt wird, sein Geburtsjahr mit „2666“ angibt und sich bei der Preisverleihung öffentlich die Haare abschneidet, um gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran zu protestieren.

(Ach, möchte man sagen, es gibt wieder Frauen? Dann sollte man vielleicht aufhören, J.K. Rowling dafür zu verteufeln, dass sie sich weigert, von „menstruierenden Menschen“ zu sprechen.)

Der Deutsche Buchpreis möchte die Aufmerksamkeit „auf die Vielschichtigkeit der deutschsprachigen Literatur lenken“, sagte Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, bei der Preisverleihung: „eine Einladung, die Grenzen der eigenen Wahrnehmung zu erweitern. Bestenfalls holen wir uns damit gegenseitig aus unseren Filterblasen heraus …“

Nein, das ist keine Satire: Die merken wirklich nicht, dass ein solcher Roman und ein solcher Autor unfreiwillige Karikaturen just der Filterblase sind, in der der ganze Medienbetrieb schwebt.

Bei so viel ideologischer Eintracht des Autors, des Verlages, der Preisjury und der Medien käme der Roman sicherlich auch ganz ohne Text aus. Aber – Überraschung: Er hat sogar einen! Der Verlag Dumont schreibt:

»Die Erzählfigur in ›Blutbuch‹ identifiziert sich weder als Mann noch als Frau. Aufgewachsen in einem schäbigen Schweizer Vorort, lebt sie mittlerweile in Zürich, ist den engen Strukturen der Herkunft entkommen …«

Den Rest können wir uns dann wohl denken.

Ich werde mich selbstverständlich hüten, Bücher zu rezensieren, die ich nicht gelesen habe. Aber bei derart penetrantem „Virtue Signalling“ aller Beteiligten drängt sich der Verdacht auf, dass hier nicht die literarische Qualität des Werks, sondern seine Tendenz ausgezeichnet wird, und dass der schrille Habitus des Autors (pardon: der nichtmenstruierenden Schreibenden) über Mängel an anderer Stelle hinweghelfen soll.

Und die Frauen im Iran? Die werden bestimmt entzückt sein, wenn das iranische Staatsfernsehen die Bilder der Preisverleihung zeigt – und zwar in Dauerschleife –, verbunden einer ausführlichen Würdigung von Autor und Werk und der Frage:

„Dahin hat der Westen es gebracht. Wollt ihr so etwas auch bei uns?“

Zur Zerstörung der Nordstream-Pipelines und dem Medien-Narrativ

Die deutschen Agitpropmedien führen einen Eiertanz auf, den man komisch finden könnte, wenn der Anlass nicht so ernst wäre. Wie schafft man es, ein Interesse Russlands an der Zerstörung der eigenen Pipelines zu konstruieren?

Für diejenigen, denen man es eigens sagen muss: Wenn Russland „Gas als Waffe“ einsetzen wollte, dann wäre die Sabotage der Pipelines das Dümmste, was Putin zu diesem Zweck hätte einfallen können, denn diese Pipelines kann man nicht mal eben reparieren, und bei längerem Zuwarten überhaupt nicht mehr, weil sie jetzt mit Salzwasser gefüllt sind und korrodieren. Selbst wenn Putin es vorgehabt hätte: Er kann die vermeintliche Gaswaffe nicht einsetzen, weil er uns selbst bei äußerstem Wohlverhalten Europas kein Gas mehr liefern könnte.

Dies ficht unsere Desinformationsmedien selbstredend ebensowenig an wie die Tatsache,

- dass Präsident Biden öffentlich angekündigt hat, die Inbetriebnahme der Pipelines auch gegen den Widerstand der beteiligten Regierungen zu verhindern,

- es angesichts der starken US-Präsenz in der Ostsee kaum möglich gewesen wäre, einen solchen Anschlag praktisch unter den Augen der NATO mit ihren hochmodernen Aufklärungsmitteln zu verüben (Der Text der im Titelbild verlinkten Zeitungsmeldung findet sich hier übrigens auch online)

- und ein Interesse an der Sabotage praktisch jeder hat, der die Inbetriebnahme der Pipelines verhindern will, also praktisch der gesamte westliche Machtkomplex einschließlich seiner Propagandamedien.

Nein, es muss Russland gewesen sein!

Albrecht Müller: „Meinungsmache.“ (Rezension)

Wenn die deutsche Politik jemals eine Wahlkampfparole hervorgebracht hat, die den Adressaten zum Mitdenken aufrief, dann war das der 72er SPD-Slogan „Wer morgen sicher leben will, muss heute für Reformen kämpfen“. Eine ziemlich faire Parole, weil sie den Leser nicht manipuliert: Er wird zum Nachdenken animiert, und das heißt: Er kann sie auch ablehnen.

Dem linken Sozialdemokraten Albrecht Müller, der als Schöpfer dieses Slogans gilt, wird man also zumindest bescheinigen müssen, dass er die Intelligenz seiner Mitmenschen respektiert. Solcher Respekt gerät bei den meinungsbildenden Eliten bekanntlich immer stärker außer Kurs, und Müller hat ein ganzes Buch genau den Methoden gewidmet, mit denen sie dafür sorgen, dass der vielzitierte Mainstream in eine ganz bestimmte Richtung fließt.

[Diese Rezension wurde schon 2010 auf diesem Blog veröffentlicht, aber alles, was ich damals geschrieben habe, wurde seitdem von der Realität sogar übertroffen, und auch Müllers Buch ist aktueller denn je. Die damaligen Kommentare habe ich stehengelassen, ohne aber den Kommentarstrang nochmals zu öffnen. M. K.-H.]

Dabei macht er Erfahrungen, die einem Konservativen merkwürdig vertraut vorkommen, und so mancher Kommentator dieses Blogs wird mit einer Mischung aus Mitgefühl und Schadenfreude Passagen wie diese hier lesen:

„Wenn ich … beschreibe, dass die Leistungsfähigkeit des bisherigen Rentensystems systematisch, bewusst und geplant der Erosion preisgegeben worden ist, um [sic!] an diesem Zerstörungswerk zu verdienen, dann kommt der Angriff mit der Behauptung: ‚Sie sind ein Verschwörungstheoretiker!’“(S.133)

Leider analysiert er nicht die Wirkungsweise gerade des Vorwurfs der „Verschwörungstheorie“; also erlaube ich mir hier einen Exkurs: Wie manchem Leser erinnerlich ist, bin ich höchst kritisch gegenüber Verschwörungstheorien und habe im Einzelfall ausführlich begründet, was ich unter einer Verschwörungstheorie verstehe und warum ich sie für problematisch halte. Wer so argumentiert, erlegt sich selbst die Beweislast auf.

Es greift aber immer mehr um sich, Verschwörungstheorien zu tabuisieren, ohne zu begründen, warum. Auf diesem Wege wird die Ablehnung von Verschwörungstheorien zum bloßen sozialen Vorurteil und das Wort „Verschwörungstheorie“ zum Etikett, das man nahezu beliebigen Meinungen aufpappen kann, die dadurch aus dem seriösen Diskurs ausgegrenzt werden – ähnlich, wie es mit dem Wort „rechtsextrem“ schon geschehen ist. Das Ergebnis ist eine Beweislastumkehr: Wer beweisen will, dass er kein „Verschwörungstheoretiker“ respektive nicht „rechtsextrem“ ist, kann dies nur dadurch tun, dass er sich von allen Meinungen, Personen und Organisationen distanziert, denen das entsprechende Schandmal aufgebrannt wurde. Da die Diffamierung aber nahezu beliebig vorgenommen werden kann, führt diese (wie jede andere) Art von Appeasement keineswegs dazu, die Diffamierer zufriedenzustellen; vielmehr wird die Grenze des gesellschaftlich Tolerablen mit jedem Zugeständnis enger gezogen: Musste man vor dreißig Jahren noch Hakenkreuzfahnen schwenken, um als rechtsextrem eingestuft zu werden, so reicht heute schon der Gebrauch des Wortes „Neger“.

Müller, wie gesagt, interessiert sich dafür weniger. Linke Sozialisten sind zwar aus der Sicht der meinungsbildenden Eliten ebenso Außenseiter wie rechte Konservative, aber sie werden nicht so sehr moralisch diffamiert, eher schon laufen sie Gefahr, als rückständige Sozialromantiker lächerlich gemacht zu werden, die die Zeichen der Zeit – und speziell der Globalisierung – nicht erkannt haben.

Umso bemerkenswerter die Parallelen, die zwischen beiden Arten politischen Denkens bestehen. Vielleicht fallen diese Parallelen einem wie mir besonders ins Auge, der lange Jahre politisch dort stand, wo auch Müller steht, und heute dort ist, wo der rechte Flügel der CDU wäre, wenn es einen solchen noch gäbe. Ich glaube aber, dass die Gemeinsamkeiten von Sozialisten und Konservativen nicht nur meiner speziellen Optik geschuldet, sondern objektiv vorhanden sind:

Einer wie Müller, der den handlungsfähigen Staat, ein breites und tiefes Angebot öffentlicher Dienstleistungen, aktive keynesianische Konjunkturpolitik und eine dichtgeknüpftes soziales Netz will, fasst Gesellschaft offenkundig nicht als eine bloße Masse von Einzelperonen auf, sondern als Solidargemeinschaft. Das ist das Gegenteil von dem, was der neoliberalen Doktrin entspricht, ähnelt aber offenkundig dem klassischen konservativen Programm der Bewahrung von Volk und Familie, das heißt von – Solidaritätsstrukturen!

Diese Programme sind selbstverständlich nicht gleich, aber sie sind miteinander vereinbar, zum Teil sogar voneinander abhängig: Ist Sozialismus schon rein technisch schwer vorstellbar ohne Bezugnahme auf einen Staat, so ist er – als Solidargemeinschaft – erst recht ideell unvorstellbar ohne die Bereitschaft zur wechselseitigen Solidarität im gesellschaftlichen Maßstab. Solche Bereitschaft fällt aber nicht vom Himmel, und sie wird auch nicht vom Sozialstaat erzeugt; vielmehr findet er sie vor! Die Bereitschaft zur materiellen Solidarität setzt die Vorstellung von einem „Wir“ voraus. Zu deutsch: ein Volk.

Freilich wollen die Linken das nicht wahrhaben, weil es sie in ideologische Peinlichkeiten stürzt: Zu den Implikationen dieses Sachverhalts gehört ja unter anderem, dass Sozialismus stets etwas sein muss, das man mit einigem Recht auch „National-Sozialismus“ nennen könnte. Eine Solidargemeinschaft kommt, allein schon um die Gegenseitigkeit zu gewährleisten, ohne die es sinnlos wäre, von „Solidarität“ zu sprechen, gar nicht darum herum zu definieren, wer dazugehört und wer nicht. Aller internationalistischen Rhetorik zum Trotz würde ein Sozialismus, der alle Menschen weltweit beglücken wollte, schnell aufhören zu existieren. Sozialismus wird immer, wie Stalin das nannte, „Sozialismus in einem Lande“ sein.

Aus der Abneigung gegen solche Gedankengänge resultieren bei Sozialisten, auch bei so klugen Köpfen wie Albrecht Müller, ganz bestimmte blinde Flecken: Der Sozialstaat ist zwar in der Tat systematisch von den siebziger Jahren an ideologisch delegitimiert worden, wie er behauptet – wir kommen gleich dazu -, aber zumindest einer der wichtigsten Gründe für seinen Legitimitätsverlust hat nichts mit Ideologie, PR oder Propaganda zu tun, sondern schlicht mit der Masseneinwanderung von Menschen, bei denen von vornherein feststand, dass sie den Sozialstaat in erheblichem Maße in Anspruch nehmen würden, und zwar ohne Gegenleistung – auch ohne diejenigen Gegenleistungen an Loyalität gegenüber dem Gemeinwesen, zu denen auch ein materiell armer Mensch fähig ist. Ein solcher Sozialstaat hat mit Solidarität nichts zu tun, und niemand muss sich wundern, dass die, die ein solches System mit ihrer Arbeit finanzieren sollen, sich davon abwenden.

Ein ganz ähnlicher blinder Fleck zeigt sich beim Thema „Demographie“: Müller behauptet, Deutschlands demographische Krise (mit der der langsame Abschied vom Umlageverfahren in der gesetzlichen Rentenversicherung begründet wird), werde weit übertrieben, da unser Land nach bisherigen Prognosen auch 2050 noch 75 Milionen Einwohner haben werde. Dass dieser Wert nur durch massive Einwanderung erreicht werden kann, und dass die Masse der Einwanderer nach allen bisherigen Erfahrungen gering qualifiziert und wenig integrationsbereit sein wird, ja dass sogar zu bezweifeln ist, ob Deutschland überhaupt noch regierbar sein wird, wenn sein Staatsvolk – zumindest bei den wirtschaftlich aktiven Bürgern – eine Minderheit im eigenen Land ist: Das sind Themen, die bei Müller nicht zur Sprache kommen. Er verschweigt sie nicht etwa, er hat sie einfach nicht auf dem Radarschirm.

Nun aber genug von den blinden Flecken, ich schreibe diese Rezension ja nicht zum Zwecke kleinlicher Beckmesserei!

Gemeinsam ist Sozialisten und Konservativen die Erfahrung, dass sie selbst ihre Positionen ausführlich begründen müssen, um sich verständlich zu machen, während etablierte „Wahrheiten“ zu Begriffen geronnen sind, die man schon deshalb Schlagworte nennen darf, weil sie nicht dazu da sind, Gegner argumentativ zu widerlegen, sondern ihren Widerspruch niederzuknüppeln. Ein Sozialist, der darauf hinweist, dass neoliberale Zauberworte wie „Flexibilität“ oder „Wettbewerb“ durchaus nicht immer für etwas Positives stehen müssen, bekommt ähnliche Probleme, sich verständlich zu machen wie ein Konservativer, der darauf besteht, dass Feindschaft gegen das eigene Volk hundertmal schlimmer ist als „Fremdenfeindlichkeit“. Eine Ideologie, die sich auf Schlagworte beschränken kann, ist offenkundig gesellschaftlich dominant.

Erleichtert wird diese Dominanz dadurch, dass sowohl Sozialisten als auch Konservative dazu tendieren, je verschiedene Teile dieses neoliberalen Paradigmas für richtig zu halten: die Linken also die Tendenz zu Entgrenzung und Internationalisierung – obwohl das, wie gezeigt, für Traditionssozialisten an sich inkonsequent ist -, die Rechten die Abneigung gegen das, was sie für linken Sozialklimbim halten.

Letzteres ist fast noch erstaunlicher als die linke Inkonsequenz: Es war ein Konservativer – Bismarck -, der den Grundstein für den deutschen Sozialstaat gelegt hat, und wenn Deutschland auch in den vergangenen hundert Jahren praktisch jede Regierungsform erlebt hat, die überhaupt zur Auswahl stand: Alle Regime haben den Sozialstaat unterstützt und, soweit möglich, ausgebaut. Und auch heute noch gibt es eine deutliche Mehrheit für die Idee, dass eine moderne Gesellschaft sich auch durch materielle Solidarität auszeichnen sollte.

(Wie lange es diese Mehrheit unter dem Druck der Masseneinwanderung noch gibt, steht freilich auf einem anderen Blatt: Dass diese Einwanderung die Idee des Sozialstaats schlechthin in Frage stellt, dürfte aus der Sicht der neoloiberalen Eliten nicht der geringste ihrer Vorzüge sein.)

Wir können daraus schließen, dass die Idee sozialer Solidarität zur Selbstbeschreibung des deutschen Volkes, sprich: zu seiner nationalen Identität gehört. Selbstredend müssen auch Konservative nicht vor Allem und Jedem auf die Knie fallen, was zu dieser Identität gehört, aber die Selbstverständlichkeit, mit der die sozialstaatsfeindliche neoliberale Wirtschaftsideologie von vielen Konservativen akzeptiert wird, erstaunt schon deshalb, weil sie damit ja zugleich die ihr zugrundeliegende Meta-Ideologie schlucken, wonach es überhaupt so etwas wie ein universell anwendbares Wirtschafts-(und Politik- und Gesellschafts-)modell geben könne oder gar müsse. Konservatismus, wenn er mehr sein soll als bloß geistige Bequemlichkeit, müsste aber gerade diese Prämisse des Globalismus prinzipiell anfechten und auf dem Eigenwert und der Eigenlogik unterschiedlicher gewachsener Kulturen beharren. Tut er es nicht, hat er bereits die Waffen gestreckt.

Die entscheidende Frage ist nun: Wie kommt die neoliberale Ideologie eigentlich in die Köpfe? Um dies zu erläutern, untersucht Albrecht Müller die taktischen Mittel der Meinungsmache, dann die strategischen Zusammenhänge, in denen sie eingesetzt werden, und benennt dabei auch einige wichtige Akteure. Die taktischen Mittel, mit denen Ideologie gestreut wird, sind:

Wiederholung: „Wenn alle maßgeblichen Personen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Medien erzählen, die Globalisierung sei ein völlig neues Phänomen …, was soll die Mehrheit der Bevölkerung dann glauben?“ (S.127) Wenn dies nicht bloß einmal geschieht, sondern über Jahre hinweg fortgesetzt wird, dann gehört das, was da verkündet wird, unweigerlich irgendwann zu den Hintergrundannahmen des gesellschaftlichen Diskurses.

Dieselbe Botschaft aus unterschiedlichen Ecken verkünden: „Wenn der frühere Bahnchef Hartmut Mehdorn und der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bahn

Werner Müller, der zuvor unter Gerhard Schröder Bundeswirtschaftsminister war …, wenn diese beiden das Gleiche sagen wie Norbert Hansen, der … Vorsitzende der größten Eisenbahnergewerkschaft …, dann muss der Börsengang ja gut sein für die Bahn.“ (S.129) Und, möchte man von einem rechten Standpunkt hinzufügen, wenn die CDU sich für Masseneinwanderung stark macht und uns, wie die Grünen, etwas von der damit verbundenen „Bereicherung“ vorschwärmt; wenn obendrein Heerscharen von Wissenschaftlern die vermeintlichen Vorzüge der „Diversität“ anpreisen, dann können nur ungewöhnlich selbstbewusste Menschen sich vorstellen, dass die Alle Unrecht haben sollen.

Vokabeln verwenden, die Urteile und Wertungen beinhalten: „Flexibilität“ klingt doch immer gut, nicht wahr, erst recht „Toleranz“? Müller selbst führt das Wort „Reform“ als Beispiel für einen positiv besetzten Begriff an, der dann umgedeutet wird (in „Reformen“ zugunsten der Oberschicht). (Dass die Umdeutung zentraler politischer Begriffe auch zu den bevorzugten Strategien der EU zu Gesellschaftstransformation gehört, dazu empfehle ich nochmals den Aufsatz von Christian Zeitz)

Einen gruppenspezifischen Jargon sprechen: Ein solcher reduziert ganze Ideologien auf Schlagworte, die für jeweils bestimmte Gruppen gelten und diese Gruppen definieren. Wer ihn nicht spricht – und damit anzeigt, dass er die gruppenspezifische Ideologie nicht teilt – ist draußen. In Kreisen, in denen von „den Märkten“ die Rede ist, sollte man sich Ausdrücke wie „Solidarität“ oder „Gerechtigkeit“ ebenso verkneifen wie „Vaterland“ oder „Abendland“.

Affirmativ auftreten: Menschen neigen dazu, zu glauben, was ihnen erzählt wird. Eine Richtigkeitskontrolle findet höchstens intuitiv statt: Steht der Sprecher hinter dem, was er sagt? Wenn er das vortäuschen kann, glaubt man ihm. Müller zitiert den damaligen Finanzminister Steinbrück: „Schließlich steht außer Zweifel, dass wir einen starken und wettbewerbsfähigen Finanzplatz Deutschland brauchen.“ (S.130) Wer wird sich da schon die Blöße geben, der Hinterwäldler zu sein, der bezweifelt, was doch „außer Zweifel steht“?

Immer im Angriff bleiben: Der Kritiker kann gar nicht Recht haben, und vor allem darf er es nicht. Er kann dumm (links) oder bösartig (rechts) sein; tertium non datur. Ein Rezept, das schon die Nazis praktiziert haben, ebenso wie das folgende:

Keine Diskussionen zulassen: TINA (There is no alternative) bedeutet, die eigentliche Ideologie wird aus jeder Diskussion herausgehalten; so sind die Schlussfolgerungen aus ihr dann tatsächlich ohne Alternative.

Pars pro toto: Einen gesellschaftlichen Missstand dadurch verschwinden lassen (oder dadurch herbeireden), dass man Einzelfälle willkürlich verallgemeinert.

Übertreibung: Wird gerne zur Diffamierung Andersdenkender eingesetzt.

Botschaft B senden, um A zu transportieren: Die explizite Aussage enthält eine Implikation, die als solche unausgesprochen bleibt, aber gerade dadurch umso unauffälliger, d.h. ohne den Filter der kritischen Nachprüfung in die Köpfe gelangt. „Wir verstehen nicht, warum die Bundeskanzlerin und der Bundesfinanzminister die Banken flehentlich darum bitten, doch endlich unsere 480 Rettungs-Milliarden zu nehmen. Diese Botschaft B wird verständlich, wenn wir die Botschaft A bedenken: Die Banken erweisen uns einen Gefallen, sie erlauben uns gnädig, ihnen unser Geld zu geben, statt ihnen den Staatsanwalt ins Haus zu schicken, was angesichts des millionenfachen Betrugs gerechtfertigt wäre.“ (S.140)

Konflikt: Der inszenierte Konflikt beschäftigt das Publikum so sehr, dass seine Protagonisten die Agenda bestimmen. Müller führt den „Konflikt“ zwischen Schröder und Lafontaine im Vorfeld der Bundestagswahl 1998 an, der entscheidend zum Wahlsieg der SPD beigetragen hat. Auf einer höheren Ebene war die gesamte Zeit des Kalten Krieges so sehr von dem Gegensatz von Liberalismus und Sozialismus, zweier linker Ideologien, beherrscht, dass der Konservatismus aus dem Weltbild des Normalbürgers hinausdefiniert wurde (übrigens so sehr, dass auch Albrecht Müller mit einer gewissen nervtötenden Penetranz „rechtskonservativ“ sagt, wenn er „extrem neoliberal“ meint – das tut dann schon richtig weh.)

Verschweigen: Welcher Ideologie die veröffentlichte Meinung folgt, lässt sich daran ablesen, mit welchen Themen sie sich nicht beschäftigt und welche Wahrheiten sie nicht ausspricht. Beispiele erübrigen sich – es gibt sie, vom linken wie vom rechten Standpunkt, zuhauf.

Seit den siebziger Jahren wird massive Propaganda zugunsten der Privatisierung bisher öffentlich erbrachter Dienstleistungen gemacht, werden öffentliche Dienstleistungssysteme bewusst kaputtgespart, um ihre dann notwendig geringere Leistung einem angeblichen „Sozialismus“ in die Schuhe zu schieben, so lange, bis sie tatsächlich privatisiert werden (oder, wo das nicht ohne weiteres möglich ist, wie bei den Universitäten, sie strukturell Privatunternehmen weitgehend angelichen werden). Müller weist, m.E. zu Recht, darauf hin, dass die damit erzielten Verbesserungen bestenfalls zweifelhaft waren, die Schäden aber genau dort eingetreten sind, wo sie zu erwarten waren: bei der Verlässlichkeit, der Nachhaltigkeit, der Langfristperspektive und der Zugangsgleichheit. Das fängt bei Kommunikationsdienstleistungen an, setzt sich fort im Bildungsbereich und im Verkehrswesen und hört bei den Medien noch lange nicht auf. Ich werde diesen Aspekt hier nicht vertiefen (und verweise auf das Buch), weil es mir hier ja nicht darum geht, wo die Neoliberalen Recht oder Unrecht haben, sondern wie sie ihre Ideologie unter die Leute bringen.

In diesem Zusammenhang spielt zum Beispiel die Kommerzialisierung der Medien eine Rolle: zum einen durch die Einführung des kommerziellen Fernsehens in den achtziger Jahren, zum anderen dadurch, dass auch die gedruckten Medien mehr und mehr dem Diktat des Shareholder Value unterworfen werden.

Letzteres – dass also kapitalistische Unternehmen naturgemäß auf Deubel komm raus maximalen Gewinn erwirtschaften müssten – wird zwar vielfach für selbstverständlich gehalten, liegt aber durchaus nicht in der Natur der Sache. In der Natur der Sache liegt lediglich, dass solche Unternehmen um jeden Preis die Pleite vermeiden müssen. Wer freilich Gewinnmaximierung anstrebt, wird im Medienbereich dasselbe tun wie in anderen Branchen, nämlich Stellen streichen und auslagern, Löhne und Honorare drücken, zusätzliche Einnahmequellen erschließen. Für die Redakteure, die unter solchem Druck produzieren müssen, ist es ein zweifelhafter Glücksfall, dass es zu jedem Thema vier oder fünf sogenannte oder auch Experten gibt, auf die man arbeitssparend zurückgreifen kann, und die, weil sie normalerweise alle dieselbe Meinung vertreten, keine irritierenden Dissonanzen aufkommen lassen, stattdessen suggerieren, es könne ohnehin bloß eine vernünftigerweise vertretbare Meinung geben, nämlich ihre eigene.

Und dabei ist das noch eine relativ saubere Form von Journalismus, verglichen mit dem Einsatz von Fertigprodukten aus PR-Abteilungen. Publizistische Unabhängigkeit, auch früher schon wegen der Abhängigkeit von Werbekunden ein heikles Thema, wird in dem Maße zur Fiktion, wie man sich von kapitalstarken PR-Anbietern kaufen lässt: Sich die Spalten und Sendeplätze füllen zu lassen und dafür noch Geld zu kassieren – das ist journalistisch das Allerletzte, aber kommerziell der Königsweg.

Und das betrifft nicht nur private Medien: Im „redaktionellen“ Teil der GEZ-Sender spottet das Maß an Werbung, die man längst nicht mehr „Schleichwerbung“ nennen kann, inzwischen jeder Beschreibung! Dass die Orientierung am kommerziellen Erfolg das Ergebnis einer ideologischen Gehirnwäsche ist, die mit ökonomischen Notwendigkeiten nichts zu tun hat, liegt gerade bei diesen Sendern auf der Hand.

Ganz ähnlich sieht es bei den Universitäten aus. Dort hat die Gehirnwäsche schon so weit gefruchtet, dass kaum noch einem aufzufallen scheint, dass der vielgepriesene „Wettbewerb der Universitäten um Drittmittel“ (der Wirtschaft und des Staates) auf nichts anderes hinausläuft als darauf, die wissenschaftliche Unabhängigkeit an den Meistbietenden zu verhökern. Im naturwissenschaftlich-technischen Bereich lässt sich vielleicht noch darüber diskutieren, ob die dadurch möglicherweise erzielbare Orientierung an der praktischen Anwendung auch ihr Gutes hat. Bei den Geistes- und Sozialwissenschaften bedeutet es die Verwandlung von Universitäten in Ideologiefabriken. Wenn zudem noch der Turbo-Master gefordert wird (von Studenten, die bereits das Turbo-Abitur hinter sich haben), dann ist das erwartbare Ergebnis, dass die Bereitschaft und Fähigkeit zu ideologiekritischem Denken (von welchem politischen Ausgangspunkt auch immer) nicht mehr entwickelt wird. Und sie sollen ja auch gar nicht entwickelt werden. (Und nochmal: Neoliberale und linksliberale Ideologien ergänzen einander, sie widersprechen einander nicht! Allenfalls setzen sie unterschiedliche Akzente. Weswegen der Einwand, die Unis seien doch in der Hand der Linken, am springenden Punkt vorbeigeht.)

Kommerzialisierung wirkt also in diesen Bereichen selbstverstärkend: Kommerzialisierte, gewinnmaximierte Medien und Universitäten bringen wie von selbst genau die Ideologie hervor, die ihre eigenen Binnenstrukturen legitimiert; zugleich verlieren sie in dem Maße an Autonomie, wie die Orientierung an nichtwissenschaftlichen bzw. nichtpublizistischen Kriterien zunimmt. Das soziologische Standardmodell einer funktional differenzierten und sich immer weiter differenzierenden Gesellschaft stößt bei der Beschreibung eines solchen Sachverhalts nicht nur an Grenzen: Es führt sogar in die Irre, weil es einen Prozess der systematischen Ent-differenzierung verschleiert, bei dem verschiedene Teilsysteme den Maßgaben derselben leitenden Ideologie unterworfen werden.

Wie aber konnte die neoliberale Ideologie so dominant werden, und wer hat die Kampagnen angeschoben, die eine so nachhaltige ideologische Wirkung gezeitigt haben?

Leider bleibt Müller in seiner Darstellung ganz auf Deutschland fixiert, obwohl die Durchsetzung des neoliberalen Paradigmas ein Prozess war, den man seit den sechziger Jahren in der gesamten westlichen Welt beobachten konnte. Müller erwähnt zwar die „Chicago Boys“, also die Gruppe von Ökonomen um Milton Friedman, aber eine umfassende Darstellung strebt er nicht an.

Umso interessanter ist das, was er über die Rolle der Bertelsmann-Stiftung schreibt, die seit ihrer Gründung in den siebziger Jahren das neoliberale Paradigma verficht. Natürlich ist sie nicht der einzige Akteur auf diesem Gebiet: Wirtschaftsnahe Institute und Lobbyorganisationen mit vergleichbarer Agenda gibt es zuhauf, aber die Bertelsmann-Stiftung liefert – gerade für Politiker als Abnehmer – ganze Fertigpakete: nicht nur eine Ideologie, auch die dazu passenden wissenschaftlichen Studien; nicht nur Studien, sondern auch Handlungsempfehlungen; und zu den Empfehlungen gleich die Strategien zu ihrer Umsetzung; verbunden mit publizistischer Unterstützung für diejenigen Politiker, die sich an diese Empfehlungen des Hauses Bertelsmann halten, das zugleich Eigentümer eines der größten Medienkonzerne der Welt ist. Politiker, die sich darauf konzentrieren wollen, an der Macht zu bleiben, und die zu diesem Zwecke auch politische Inhalte benötigen – als notwendiges Übel sozusagen –, werden bei Bertelsmann zweifellos erstklassig bedient.

Der inzwischen verstorbene Bertelsmann-Gründer Reinhard Mohn hat hier eine Struktur geschaffen, die ganz auf die Verbreitung und gesellschaftliche Durchsetzung seiner Ideologie programmiert ist. Ich weiß nicht, und Müller schreibt nichts darüber, aber ich vermute, dass Springer, Murdoch und Berlusconi in ähnlicher Weise für ihr Nachleben vorgesorgt haben. In jedem Fall ist es auffällig, wie gering die Anzahl der Großakteure ist, die hier eine Rolle spielen.

Wenn man mit so viel Medienmacht erst einmal eine ganz bestimmte Sicht der Welt als dominant etabliert hat, kommt es wie von alleine zur Selbstgleichschaltung der nicht konzerngebundenen Medien und von Politikern, die eigentlich für die Unterstützung einer anderen, z.B. linken oder konservativen Agenda gewählt wurden. Wer möchte sich schon nachsagen lassen, die Zeichen der Zeit nicht erkannt zu haben. Wenn die Bejahung einer bestimmten Ideologie – sprich: die Bereitschaft und Fähigkeit, mit einer gewissen urbanen Lässigkeit alles abzulehnen, was der Normalbürger für selbstverständlich hält – über die Zugehörigkeit zur Elite entscheidet, dann werden anderslautende Prinzipien schnell zu etwas Lästigem, das man höchstens noch zur Täuschung der Wähler benötigt.

(Ob man wirklich dazugehört, steht freilich auf einem anderen Blatt. Gerhard Schröder jedenfalls erfuhr erst im Frühjahr 2005 durch den plötzlichen Schwenk jener Blätter, die ihn bis dahin unterstützt hatten, dass er bloß der nützliche Idiot gewesen war, der den Boden für eine neoliberale Reformpolitik hatte bereiten sollen. Nachdem das erledigt war, war er plötzlich jener Mohr, der seine Arbeit getan hatte. Der Mohr konnte gehen.)

Und man glaube nicht, das diese Form von Korruption durch Eitelkeit nur auf der Linken funktioniert. Der linke Politiker, der sich nicht dabei erwischen lassen möchte, von Klasseninteressen oder Solidarität zu sprechen, weil das rückständig wäre, findet seine rechten Gegenstücke in gewissen Leuten, die sich nicht dabei erwischen lassen möchten, noch an die Existenz von Völkern zu glauben, und die uns deshalb in der „Sezession“ oder der „Jungen Freiheit“ die neoliberale „Wahrheit“ unterzujubeln versuchen, dass Masseneinwanderung unvermeidlich sei.

Ich bin mit Müller selbstredend nicht in jedem Punkt einverstanden; mir scheint auch, dass er die Möglichkeiten eines spezifisch sozialistischen Politikansatzes deutlich überschätzt – aber wer weiß? Ich bin im Gegensatz zu ihm kein Makroökonom, und vielleicht bin ich selbst ein Opfer neoliberaler Meinungsmache? Ich finde jedenfalls, man sollte seine eigenen Meinungen von Zeit zu Zeit darauf abklopfen, ob sie auch wirklich die eigenen sind. Womöglich vertritt man sie nur, weil „Alle“ sie vertreten, insbesondere die „Eliten“, und die müssen es ja wissen, nicht wahr?

Müller empfiehlt, wie ich selbst auch, die Übermacht der Meinungsmacher durch Nutzung des Netzes zu konterkarieren, und unterhält zu diesem Zweck die NachDenkSeiten. Sein Buch ist ungeachtet einiger Schwächen gerade für Konservative lesenswert: weil man manche Sachverhalte klarer sieht, wenn sie einmal nicht anhand der eigenen Lieblingsthemen erläutert werden; und weil man gerade an der Auseinandersetzung mit sozialistischen Positionen merken kann, wie sehr man unter Umständen selber auf der Basis von neoliberalen Annahmen argumentiert, die man nicht wirklich kritisch überprüft hat.

Pussy Riot und die deutsche Ochlokratie

Vor zehn Jahren, am 17. August 2012, wurden Mitglieder der Emanzen-Punkband Pussy Riot von einem Moskauer Gericht wegen „Rowdytums aus religiösem Hass“ erstinstanzlich zu zwei Jahren Haft verurteilt: Die Frauen waren im Februar 2012 in das zentrale Gotteshaus der Russisch-Orthodoxen Kirche, die Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau, eingedrungen, und hatten dort als Kunst getarnte Parolen skandiert, unter anderem „Scheiße, Scheiße, Gottesscheiße“ und „Mutter Gottes, Jungfrau, werde Feministin“.

Das politisch-mediale deutsche Establishment, das damals schon bei jeder Gelegenheit gegen Russland hetzte, schäumte vor Wut über das Urteil. Ich kommentierte damals:

Alle deutschen Politiker und Medienschaffenden sind sich einig: Das Urteil gegen die Punkband „Pussy Riot“ sei „rechtsstaatswidrig“, „politisch motiviert“ und „Justizwillkür“, die „die Menschenrechte missachte“; Russland habe damit gezeigt, dass es weder ein Rechtsstaat noch eine Demokratie sei. Irgendwelchen Widerspruch gegen diese Diagnose kann man im Mainstream mit der Lupe suchen.

Medienkampagnen sind in Deutschland an der Tagesordnung, und oft genug haben sie eine erkennbare politische Funktion, wie etwa die Hetzkampagne gegen das syrische Regime, die offenkundig der propagandistischen Kriegsvorbereitung dient, oder die Kampagne „gegen Rechts“, die sich an den angeblichen NSU-Morden entzündet hat, und bei der all den „investigativen“ Journalisten nicht auffällt oder auffallen darf, dass die Nazimörderstory, die die Sicherheitsbehörden uns in diesem Zusammenhang auftischen, durch kaum einen greifbaren Beweis untermauert ist, dafür aber von Ungereimtheiten nur so strotzt.

Die Kampagne für „Pussy Riot“ ist dadurch bemerkenswert, dass ein unmittelbar politisches Motiv nicht erkennbar ist, und dass ein Journalist, der die Musikerinnen kritisieren oder Verständnis für das Urteil äußern würde, dadurch nicht die Grenzen der Political Correctness überschreiten oder seine Karriere riskieren würde. Die Selbstgleichschaltung der Medien im Falle „Pussy Riot“ geschieht offenbar aus Überzeugung und wirft gerade dadurch ein Licht auf die Art der Überzeugungen in den Köpfen jener Menschen, die den politisch-medialen Komplex bilden. Es handelt sich um einen jener Vorgänge, die blitzartig beleuchten, von welcher Art Menschen wir regiert und (des-)informiert werden, und man ist stets aufs Neue verblüfft, dass diesen Menschen offenbar nicht klar ist, was sie mit ihren Stellungnahmen über sich selbst aussagen.

Es ist ja nicht etwa so, dass die in den Medien ausschließlich verbreitete Meinung über die Vorgänge in Russland sich quasi von selbst verstünde, im Gegenteil: Es ist sogar ungewöhnlich schwierig, sie mit Argumenten zu stützen, und es bedarf daher eines ungewöhnlichen Maßes an Voreingenommenheit, ja Verbohrtheit, sie überhaupt vorzutragen. Gewiss gibt es in allen Lebensbereichen Menschen mit fragwürdigen Geistes- und Charaktergaben, wie eben zum Beispiel Voreingenommenheit und Verbohrtheit, und es gibt keinen Grund, warum es sie gerade in Politik und Medien nicht geben sollte. Dass sie aber alle dieselbe Art von Verbohrtheit an den Tag legen: Das ist das Aufschlussreiche!

Rechtsstaatwidrig? Die jungen Frauen haben gegen das russische Strafrecht verstoßen und wussten das. Zum Rechtsstaatsprinzip gehört, dass jede bekanntgewordene Straftat auch verfolgt werden muss. Sie im Einzelfall aus politischen oder sonstigen rechtsfremden Gründen nicht zu verfolgen: Das wäre rechtsstaatswidrig!

Unverhältnismäßig? Das Delikt, um das es geht, kann mit bis zu sieben Jahren Haft geahndet werden; da kann man eine zweijährige Haftstrafe schlecht „unverhältnismäßig“ nennen.

Willkürlich? Was als „verhältnismäßig“ zu gelten hat und was nicht, ist auch eine Frage der jeweiligen Rechtskultur. Wäre die russische Justiz sonst für ihre Milde bekannt und hätte nur in diesem einen Fall eine Freiheitsstrafe verhängt, so könnte man vielleicht von politisch motivierter Willkür sprechen. Da die russische Justiz aber generell härtere Urteile verhängt als zum Beispiel die deutsche, kann von willkürlicher Härte kaum die Rede sein; eher schon muss man dem Gericht eine für russische Verhältnisse ungewöhnliche Milde bescheinigen. Der deutsche Staat dagegen hat sich eine nichtchristliche Staatsreligion zugelegt und setzt sie mit einer Härte und Willkür durch, die der irgendeines autoritären Regimes mindestens gleichkommt:

Ein Staat wie die BRD, der brutalste Schläger mit kleinen Bewährungsstrafen davonkommen lässt, dafür aber bloße Meinungsdelikte, etwa die Holocaustleugnung, also den bloßen Dissens mit der etablierten Geschichtsauffassung, mit mehrjährigen Gefängnisstrafen ahndet – ein solcher Staat muss sich aus solchen Gründen durchaus den Vorwurf gefallen lassen, aus politischen Motiven zu unverhältnismäßiger willkürlicher Härte zu greifen – der russische aber zumindest nicht wegen Pussy Riot.

Ja, darf es denn solche Rechtsnormen überhaupt geben? Muss es nicht erlaubt sein, jederzeit und überall Jedem, auch dem, der es nicht hören will, die eigene politische Meinung oder religiöse Doktrin ins Gesicht zu schreien?

Durchaus nicht. Es muss allenfalls im öffentlichen Raum erlaubt sein, etwa auf der Straße, im Internet oder im Parlament – und selbst dort unterliegt es vernünftigerweise Einschränkungen, nicht nur in Russland. Eine Kirche ist aber kein öffentlicher Raum in dem Sinne, das sie zu jedem Unfug benutzt werden dürfte, und die Menschen, die dort hingehen, tun es, um Gott nahe zu sein, nicht aber, um mit dem ordinären Gepöbel schriller Gören konfrontiert zu werden, die ihre Gruppe ausgerechnet „Votzenrandale“ nennen.

Dieselben deutschen Journalisten, die nun glauben, es gehöre zu den Menschenrechten, in einer Kathedrale „Scheiße Scheiße Gottesscheiße“ skandieren zu dürfen, konnten sich nur zähneknirschend zu dem Eingeständnis durchringen, dass es wohl – leider, leider – nicht verboten werden könne, auf der Straße Mohammedkarikaturen hochzuhalten, und würden lauthals nach dem Kadi rufen, wenn es Islamkritikern einfiele, dasselbe in einer Moschee zu tun. Und wenn etwa Mitglieder einer rechtsextremen Rockgruppe es wagen würden, in eine Synagoge einzudringen und dort antijüdische Parolen zu rufen, dann würde die Journaille eher über die Einführung der Todesstrafe als über die „Verhältnismäßigkeit“ einer Freiheitsstrafe diskutieren.

„Pussy Riot“ konnten nur dadurch zu Heldinnen der politisch-medialen Klasse werden, dass sie in einem christlichen Gotteshaus randalierten, dass sie das Christentum durch den Schmutz zogen, und dass die Betroffenen Christen also Angehörige der Mehrheitsreligion und Russen, also Angehörige des Mehrheitsvolkes waren.

[Eines Mehrheitsvolkes zudem, möchte man 2022 im Rückblick hinzufügen, das sich der Verschwulung seines Landes widersetzt und es wagt, nicht den ideologischen Schrullen windschnittiger deutscher Queer-Ideologen, Regenbogenträger und Niederknier zu folgen. Welche Blasphemie von den Russen, nach wie vor das Kreuz anzubeten und nicht das Gendersternchen!]

Was die Votzenrandaliererinnen mit deutschen Meinungsmachern verbindet, ist der Hass auf Christen und das Christentum, der Hass auf das eigene Volk, die eigene Herkunft, die eigene Geschichte.

Identität und geschichtliche Verwurzelung des russischen Volkes werden ja durch nichts so sehr verkörpert wie durch die orthodoxe Kirche. Der Hass, der ihr und dem eigenen Volk gilt, ist der Hass des sich selbst absolut setzenden, des entwurzelten rücksichtlosen Ego auf jede Form von historischer wie sozialer Bindung und Einbindung.

Es ist der Hass von Menschen, die kein Gestern, kein Morgen und kein Wir kennen, auf die Institution, deren schiere Existenz sie daran erinnert, dass sie seelische Krüppel sind. Es ist der Hass von Menschen, die sich nur frei fühlen, wenn sie das, was ihnen unbegreiflich und unerreichbar ist, in jenen Schmutz ziehen dürfen, in dem sie selbst sich suhlen, weil sie ein Teil davon sind. Es ist der Hass des Hässlichen auf das Schöne, des Niedrigen auf das Erhabene, des Nichtigen auf das Ewige. Es ist der Hass des Asozialen auf den Anstand.

Gerade in der zur Schau getragenen Asozialität der jungen Frauen erkennt die westliche Meinungs-„Elite“ sich wieder, deren Mitglieder ihre eigene Unreife und missglückte Sozialisation notdürftig unter Nadelstreifen verstecken. Die Votzenrandale ist genau das, was sie selbst gerne praktizieren würden und auch tatsächlich praktizieren, nur dass sie es nötig haben, ihre ordinäre Destruktivität als „Liberalität“ zu bemänteln, während sie daran arbeiten, die Kloake in ihren Köpfen zuerst als Ideologie durchzusetzen und dann als Zustand der Gesellschaft zu verallgemeinern. Pussy Riot und die deutsche Medien-Ochlokratie sind Brüder und Schwestern im Geiste des Abschaums.

[Leicht überarbeitete Fassung meines Artikels „Pussy Riot und die deutsche Ochlokratie“ vom 19. August 2012.]

Anmerkungen zum Ukraine-Krieg

Jetzt, da die russische Armee den Ring um die ukrainischen Großstädte, namentlich Kiew, Odessa und Mariupol immer enger zieht und die ukrainische Seite diese Städte immer mehr zu Festungen ausbaut, ist es Zeit zu einer kurzen Betrachtung, und zwar zu einer nüchternen Betrachtung.

Ein Wort zur Mainstreampropaganda

Die Situation ist bedrohlich, nicht nur für die Ukraine und die dortige Zivilbevölkerung, sondern für uns alle. Es ist keine Situation, in der man sich von billiger Empörung über den „russischen Angriffskrieg“ den Verstand vernebeln lassen sollte. Dass uns die gewollte Selbstverdummung von Politikern und Journalisten als staatsbürgerliche Tugend verkauft wird, heißt nicht, dass es eine ist.

Es zeigt nur, dass wichtige Positionen dieser Gesellschaft von Leuten besetzt sind, die nicht wissen, wovon sie reden und es deshalb nötig haben, jeden, der sich nicht auf das Niveau ihrer infantilen und infantilisierenden Emotionalisierung und Personalisierung herablässt, zu verteufeln und einen „Putinversteher“ zu nennen.

Ich für meinen Teil bekenne mich dazu, ein Putinversteher zu sein, und zwar in demselben Sinne, in dem man Willy Brandt einen „Breschnew-Versteher“ hätte nennen können, wenn es diesen Ausdruck vor fünfzig Jahren schon gegeben hätte. Es gab ihn aber nicht, weil es damals noch als Selbstverständlichkeit galt, dass man die Dinge und die Personen, über die man sich öffentlich äußert, tunlichst verstehen sollte, weil man sonst nur dummes Zeug über sie reden kann. Dass die Journaille heute einen Ausdruck wie „Putinversteher“ als Schimpfwort verwenden kann, ohne zu bemerken, was sie damit über sich selbst aussagt, ist bezeichnend für ihre erschütternde Einfalt.

Die militärische Strategie der Ukraine

Welche Strategie also verfolgt die Ukraine, indem sie Großstädte verteidigt und es dadurch darauf anlegt, die russischen Streitkräfte in den Häuserkampf zu zwingen? Gewiss, beim Kampf „Infanterie gegen Infanterie“ hat die verteidigende Partei im Straßen- und Häuserkampf einen Vorteil, den sie in offenem Gelände nicht oder jedenfalls nicht im selben Maße hat.

Nun ist dieser Sachverhalt aber sowohl dem russischen als auch dem ukrainischen Generalstab geläufig. Niemand wird daher etwas anderes erwarten, als dass die Russen, bevor sie bei einem Angriff auf die Großstädte mit Infanterie hineingehen, stattdessen mit der geballten Feuerkraft ihrer Artillerie und Luftwaffe zuerst alle potenziellen Verteidigungsstellungen vernichten – und zwar mitsamt den Verteidigern und leider auch zahllosen Zivilisten, denen jede Ausweichmöglichkeit genommen wird, wenn die eigene Stadt zur Festung ausgebaut wird.

Und nein, diese Angriffsmethode ist keine ungewöhnlich grausame Art der Kriegführung. Es ist das, was jeder General in der Situation der russischen Kommandeure tun würde. Genau deswegen verteidigt man Großstädte normalerweise nicht – weil ihre Verteidigung nicht mehr und nicht weniger bedeutet, als den Tod eines erheblichen Teils ihrer Bewohner in Kauf zu nehmen.

Eine solche Verteidigungsstrategie kann nur in Betracht kommen, wenn die verteidigende Partei in der absolut verzweifelten Lage ist, eine militärische Niederlage um jeden Preis – und sei es den eines Massensterbens der eigenen Bevölkerung – abwenden oder dies wenigstens versuchen zu müssen (denn groß sind die militärischen Erfolgsaussichten ja nicht).

Die russischen Kriegsziele

Ist die Lage der Ukraine denn so verzweifelt, dass sie zu solchen Mitteln greifen müsste? Spätestens seit der Kreml seine Kriegsziele auf den Tisch gelegt hat, wird man dies bezweifeln dürfen. Gefordert wird im Wesentlichen:

- die Anerkennung der Zugehörigkeit der Krim zu Russland

- die Anerkennung der Unabhängigkeit der Sezessionsgebiete in der Ost-Ukraine

- die militärische Neutralität der Ukraine, sprich: dass sie nicht der NATO beitritt.

Was Putin also fordert, ist die rechtliche Anerkennung und Festschreibung von Zuständen, die de facto schon längst existierten, also des Status Quo ante: Die Ukraine kontrolliert die strittigen Gebiete (deren Bewohner obendrein offensichtlich nicht zur Ukraine gehören möchten) schon lange nicht mehr, und der NATO hat sie noch nie angehört. Russlands Kriegsziel ist offenbar gerade nicht, daran etwas zu ändern, sondern zu verhindern, die Ukraine selbst es tut – und zwar im Verbund mit dem Westen, wie es sich in den letzten Jahren immer deutlicher abgezeichnet hat.

Schon deshalb kann ich in den Forderungen Russlands nichts Unzumutbares, ja nicht einmal etwas wirklich Unbilliges erkennen, und schon gar nicht etwas, was es rechtfertigen würde, zu seiner Verhinderung das Leben von möglicherweise mehreren hunderttausend Zivilisten zu opfern.

Stärkung der Verhandlungsmacht

Es ist immerhin möglich, dass die Strategie der Ukraine gar nicht darin besteht, den Kampf um die Großstädte wirklich zu führen, sondern dem Kreml zu signalisieren, dass er für seinen Sieg einen schwindelerregend hohen Preis würde zahlen müssen. In der Tat müssten ja nicht nur viele Zivilisten ihr Leben lassen, sondern auch viele russische Soldaten, und die Sanktionen des Westens sind für Putin mindestens ziemlich lästig, ganz abgesehen von der PR-Katastrophe, die dieser Krieg für ihn jetzt schon ist. Er hat also durchaus ein Interesse daran, den Waffengang zügig zu beenden.

Unter diesem Gesichtspunkt, nämlich insofern es die Verhandlungsposition der Ukraine gestärkt hat, war die ukrainische Strategie der Totalverteidigung nicht nur verständlich, sondern auch richtig (wie es aus demselben Grund übrigens auch die Sanktionspolitik des Westens ist).

Nützen wird ihr diese starke Verhandlungsposition aber nur dann etwas, wenn sie auch wirklich verhandelt (und wieder gilt dasselbe analog für den Westen), und zwar jetzt, nicht erst dann, wenn die russische Armee unter riesigen Verlusten Kiew erobert hat. Damit nämlich wäre die mühsam aufgebaute starke Position verspielt und die Unabhängigkeit der Ukraine wirklich in Gefahr – was sie momentan nicht zu sein braucht.

Es war noch nie so leicht, Frieden zu schließen – aber tun muss man’s! Einfach nur catonisch zu wiederholen, die Russen müssten das Land verlassen, danach könne man reden, ist so blauäugig, dass es kaum ernstgemeint sein kann.

Ich möchte gerne glauben, dass die Unbeweglichkeit der ukrainischen Position einer typisch sowjetischen Verhandlungsstrategie von Diplomaten aus der Gromyko-Schule entspringt: bis zum letzten Moment das Pokerface wahren, winzige taktische Vorteile einsammeln und kumulieren, um schließlich doch noch eine Einigung zu erzielen. Ich habe allerdings Zweifel.

Dasselbe gilt mindestens ebenso sehr für den Westen. Putin mit Sanktionen unter Druck zu setzen, um am Verhandlungstisch mitreden zu können – ja, das hat durchaus Sinn. Welchen Sinn es unter diesem Gesichtspunkt aber haben soll, alle Türen zuzuknallen, westliche Unternehmen zum Abzug aus Russland zu nötigen, das Land zum Pariastaat zu erklären und seinen Präsidenten zum Gottseibeiuns zu verschwefeln, mit dem man nicht mehr reden dürfe, das erschließt sich mir nicht. So handelt eigentlich nur jemand, der eine Einigung nicht nur jetzt nicht erzielen, sondern auch für die Zukunft ausschließen will.

Eskalationsstrategie

Wenn die Strategie der Ukraine aber nicht auf Verhandlungen abzielen sollte – und mit jedem Tag, der ohne erkennbaren diplomatischen Fortschritt vergeht, werden meine Zweifel größer –, worauf dann? Welchen Sinn hat insbesondere die Verlagerung der Front in die Großstädte, wo man die Zivilbevölkerung dadurch maximalen Gefahren aussetzt?

Der Verdacht drängt sich auf, dass sowohl die Ukraine als auch der Westen (wer immer die wirklichen Entscheidungsträger in Washington sein mögen – der senile Präsident wohl eher nicht) eine Verständigung gar nicht wollen und möglicherweise von vornherein nicht wollten. Dies würde jedenfalls erklären, warum man die russische Armee drei Monate lang vor den Grenzen der Ukraine manövrieren ließ, ohne einen ernsthaften Versuch zur Entschärfung der Krise zu unternehmen (aber auch ohne ernsthaften Versuch, die Ukraine unter den Atomschirm der Amerikaner zu bringen).

Ja, ich gebe zu, es kann auch Inkompetenz gewesen sein. Nur fällt es mir schwer, an eine Inkompetenz zu glauben, die so verteufelte Ähnlichkeit mit einer Strategie hat.

Diese Strategie wäre dann gewesen, Putin die Ukraine als Köder hinzuhalten, indem man ihre Aufnahme in die NATO als bevorstehend an die Wand malt (und ihn so unter Zugzwang setzt), sie aber noch nicht wirklich aufnimmt (damit er glaubt, sich ein militärisches Vorgehen noch leisten zu können). Das hieße, dass man ihm eine Falle gestellt hat und er hineingetappt ist.

Sollte es so sein, dann würde auch die militärisch und politisch scheinbar so sinnlose Opferung der ukrainischen Zivilisten einen Sinn ergeben und darauf hinauslaufen, durch eine solche Eskalation den Westen in den Krieg hineinzulotsen, was Selenskyj ohnehin ständig versucht. Dass er damit immerhin eine Debatte über „Flugverbotszonen“ ausgelöst hat, Polen eine bewaffnete „Friedensmission“ der NATO zur Unterstützung der Ukraine fordert und wichtige Funktionsträger des politisch-medialen Komplexes, etwa Springer-Vorstandschef Matthias Döpfner, den Kriegseintritt der NATO bereits offen propagieren, wirkt wie ein düsteres Omen und zeigt, dass Selenskyjs Spekulation auf diesen Kriegseintritt keineswegs so absurd ist, wie sie auf den ersten Blick zu sein scheint.

Wir wissen aus der Vergangenheit, wie leicht die westliche Öffentlichkeit durch grausame Bilder zu manipulieren ist, und sie ist es heute mehr denn je. Die Coronakrise wirkt wie ein Probelauf, bei dem getestet wurde, wie viel offensichtlichen Unsinn diese Öffentlichkeit zu schlucken bereit ist, und das Ergebnis ist für Kriegstreiber leider ziemlich ermutigend ausgefallen. Die westliche und insbesondere die deutsche Öffentlichkeit ist in einer Weise hysterisierbar, infantilisierbar und manipulierbar, wie man es noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehalten hätte. Die sich ausbreitende Progromstimmung gegen Russen (und russische Muttersprachler, einschließlich ethnischer Deutscher), spricht eine deutliche und vernichtende Sprache.

Die Bilder, deren es bedarf, um ein solches Volk in einen Krieg zu treiben, würden bei einem Sturm auf Kiew mit Sicherheit entstehen und hätten vermutlich auch in den USA eine ähnliche Wirkung. Untermalt mit entsprechender Propaganda könnte der noch vorhandene öffentliche Widerstand gegen militärische Maßnahmen schnell dahinschmelzen, zumal, wenn der Kriegseintritt der NATO scheibchenweise erfolgt: zum Beispiel, indem zunächst „nur“ eine Flugverbotszone eingerichtet wird, „nur“ die USA sich beteiligen, „nur“ Ausbilder und Spezialisten geschickt werden usw.

Für die Vereinigten Staaten wäre das Risiko übrigens viel geringer als für uns. Konfrontiert mit einer NATO, die gegen ihn Krieg führt, hätte Putin durchaus die atomare Option – nur eben nicht gegen die USA, die womöglich mit massiver Vergeltung antworten würden, wenn ihr eigenes Territorium angegriffen wird; wohl aber gegen europäische Staaten. Die noch aus dem Kalten Krieg stammende Vorstellung, die USA würden jeden atomaren Angriff auf ein NATO-Mitglied ihrerseits mit Atomschlägen gegen Russland quittieren und damit womöglich dessen Atomraketen auf sich selbst ziehen, war damals schon fragwürdig und ist es heute erst recht.

Deswegen hätte Russland im Falle eines Krieges mit der NATO durchaus die Option, Atomraketen auf europäische Staaten abzufeuern,

- die strategisch wichtige Knotenpunkte der NATO-Infrastruktur beherbergen,

- erheblich zur Wirtschaftskraft des Westens beitragen,

- potenziell auch militärische Bedrohungen Russlands darstellen könnten,

- dabei aber selbst keine Atomwaffen besitzen.

Die Frage, auf welches Land dieser Steckbrief am deutlichsten zutrifft, beantwortet sich von selbst.

Statistische Beweise: US-Wahl wurde manipuliert

Die etablierten Massenmedien – also jene Medien, die sich nicht genug empören können, wenn man sie als „Lügenpresse“ tituliert – behaupten bekanntlich in der ihnen eigenen, bis in die Formulierungen reichenden Harmonie, die US-Republikaner beschuldigten ihre Gegner „ohne jeden Beweis“ der Wahlmanipulation.

Nun, ich weiß nicht, was man in diesen Kreisen unter einem „Beweis“ versteht, aber ich würde die Aussagen der von Rudy Giuliani seitens der Republikaner beigebrachten Zeugen sehr wohl als Beweise werten, erst recht die Tatsache, dass mitten in der Nacht ganze Schübe von wahlentscheidenden Stimmen auftauchten, die 100 Prozent pro Biden abgegeben worden sein müssen.

Ob all diese Beweise gerichtsfest sind, und ob sie – wenn sie es denn sind – für die Annullierung der Wahl ausreichen, wird sich zeigen, aber die Behauptung, die Republikaner würden „keine Beweise“ anführen, ist offensichtlich eine glatte Lüge, und weiß Gott nicht die erste aus diesen Quellen und in diesem Zusammenhang.

Diese Lüge wird auch nicht dadurch glaubwürdiger, dass die Massenmedien sie unablässig und gleichlautend wiederholen. Das einzige, was dadurch glaubwürdiger wird, ist die These, wir hätten es mit einer gleichgeschalteten Lügenpresse zu tun.

Ungeachtet dessen oder gerade deswegen ist derjenige, der sich eine Meinung darüber bilden möchte, wie korrekt oder manipuliert die US-Wahlen tatsächlich abgelaufen sind, auf zwar zahlreiche, aber doch verstreute, teils anekdotenhafte Aussagen angewiesen, die zwar ein deutliches Gesamtbild, aber noch keine Smoking Gun ergeben.

Es gibt jedoch sehr wohl wissenschaftliche Methoden, die Authentizität von Datensammlungen zu überprüfen und eventuelle Manipulationen aufzudecken. Sie beruhen auf dem Benford-Gesetz, wonach (hinreichend viele Datensätze vorausgesetzt) eine bestimmte Ziffer statistisch umso häufiger am Beginn einer Zahl auftaucht, je kleiner diese Ziffer ist:

| Führende Ziffer | Wahrscheinlichkeit |

|---|---|

| 1 | 30,1 % |

| 2 | 17,6 % |

| 3 | 12,5 % |

| 4 | 9,7 % |

| 5 | 7,9 % |

| 6 | 6,7 % |

| 7 | 5,8 % |

| 8 | 5,1 % |

| 9 | 4,6 % |

Prüfungen auf der Basis des Benfordschen Gesetzes sind seit langem wohletablierte Mittel der Plausibilitätsprüfung etwa der Finanzbehörden bei der Aufdeckung von Steuerbetrug. Aber auch die Politikwissenschaft bedient sich dieser Mittel, und zwar bei der Aufdeckung von – Wahlbetrug.

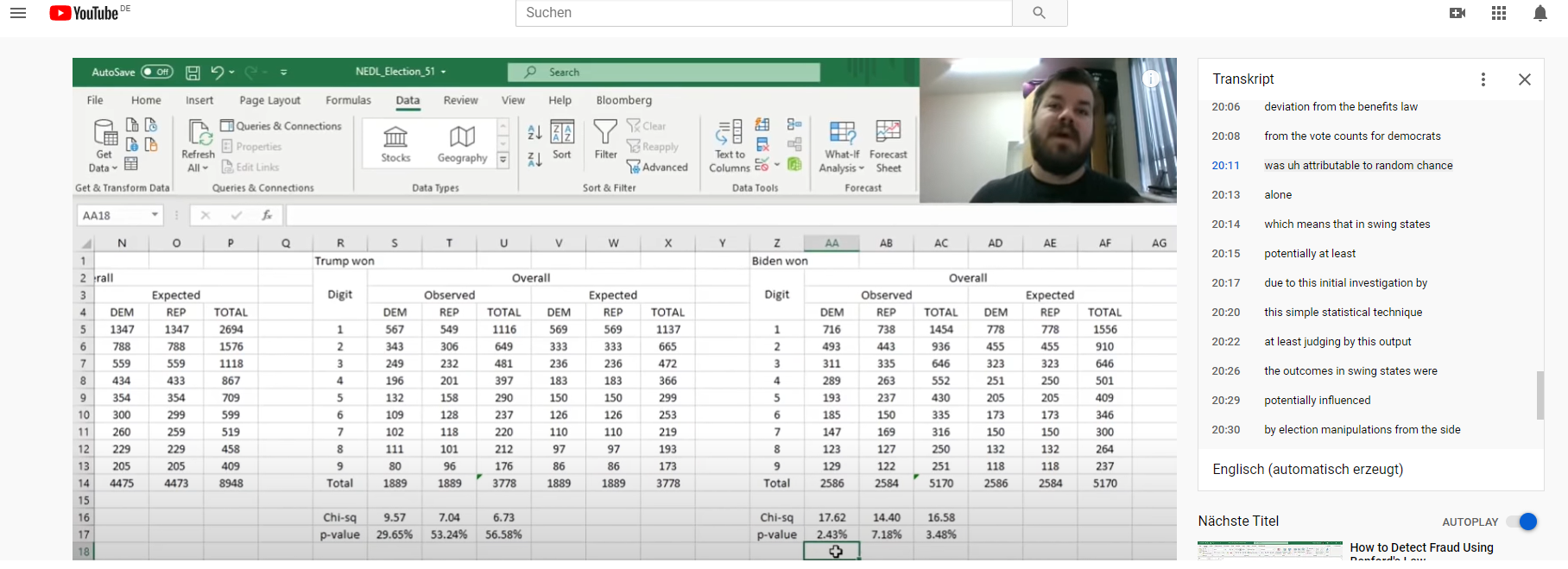

Savva Shanaev von der Northumbria University in Newcastle hat sich dankenswerterweise die Mühe gemacht, 9000 Datensätze der Wahlergebnisse auf County- und Precinct-Ebene auszuwerten, die am 8. November verfügbar waren. Die Ergebnisse hat er in dem Video präsentiert, das ich am Ende dieses Artikels eingebunden habe.

(Ich empfehle jedem Leser, sich die Zeit zu nehmen, es sich anzusehen. Denen, die eine Fremdsprache lieber lesen als hören, leisten die bei Youtube zuschaltbaren Untertitel gute Dienste.

Um es kurz zusammenzufassen: Shanaev (der selbst übrigens mehrfach betont, dass er es ablehnt, sich eine politische Lesart seiner Befunde zu eigen zu machen und lediglich die Anwendung und den praktischen Nutzen seiner statistischen Methode demonstrieren möchte) kommt in einer ersten Analyse zu dem Ergebnis, dass Wahlmanipulationen bei den US-Präsidentschaftswahlen 2020 mit hoher Wahrscheinlichkeit stattgefunden haben dürften:

USA gesamt

Der p-Wert, von dem im Folgenden die Rede sein wird, ist ein statistischer Wert, der im vorliegenden Zusammenhang eine Aussage darüber zulässt, ob das Wahlergebnis ohne Manipulation zustandegekommen ist. Je niedriger er liegt, desto wahrscheinlicher ist Manipulation im Spiel. (Ich folge Shanaev, wenn ich den p-Wert in Prozent darstelle statt in Bruchteilen von 1, weil dies für die Leser leichter zu erfassen sein dürfte.)

Dieser p-Wert also liegt für die Gesamtheit der erfassten Ergebnisse der US-Wahl landesweit bei 3,84 %. Im Allgemeinen gilt ein Wert unter 5 Prozent als signifikant, das heißt er besagt im vorliegenden Zusammenhang, dass das Ergebnis wahrscheinlich durch gezielte Wahlmanipulation zustandegekommen ist. (Dieser Schwellwert von 5 % ist eine Konvention, die sich etabliert hat. Sie besagt also nicht etwa, dass ein Wert, der knapp darüberliegt, überhaupt keine Aussagekraft hätte.)

Über die gesamten USA hinweg betrachtet, liegt der Wert für die republikanischen Stimmern bei 3,18, für die Demokraten bei 5,52. Insgesamt weichen die führenden Ziffern der Stimmen der Republikaner mit höherer Signifikanz von der zu erwartenden Verteilung ab als die der Demokraten.

Erste Differenzierung: Trump-Staaten versus Biden-Staaten

Um die Quelle dieser Abnormalitäten einzukreisen, unterscheidet Shanaev in einem zweiten Schritt zwischen Staaten, in denen Trump gewonnen hat, und solchen, die Biden für sich verbuchen konnte, und kommt zu folgendem Ergebnis:

In den Trump-Staaten kann Wahlmanipulation, soweit sie an Benfords Gesetz gemessen wird, praktisch ausgeschlossen werden: Die entsprechenden p-Werte (Nochmal: Je niedriger der Wert, desto wahrscheinlicher die Manipulation, je höher, desto unwahrscheinlicher) betragen 32,2 % für die Demokraten, 45,89 % für die Republikaner und 53,19 % insgesamt. (Nur als Hinweis: Der Gesamtwert ist naturgemäß kein Durchschnitt aus den Einzelwerten.)

In den von Biden gewonnenen Staaten dagegen zeigt sich ein ganz anderes Bild: Hier liegt der Wert für die Demokraten bei sehr signifikanten 0,53 %, der für die Republikaner bei 5,36 %, der Gesamtwert bei 1,06 %.

Zweite Differenzierung: Rote Staaten, blaue Staaten, Swing-Staaten

Hierbei handelt es sich um drei Staatengruppen, die sich nach der Vorhersagbarkeit des Ergebnisses unterschieden: „Rote“ Staaten sind solche, in denen von vornherein feststand, dass Trump gewinnen würde, „blaue“ dementsprechend die, in denen klar war, dass Biden das Rennen machen würde, und die berühmten „Swing“- oder „Battleground“-Staaten diejenigen, von denen man wusste, dass sie umkämpft sein würden – und die es dann auch waren:

Rote Staaten

Für die roten Staaten gilt dasselbe wie für die Trump-Staaten (d.h. die Gesamtheit der von Trump gewonnenen Swing-Staaten plus rote Staaten): Manipulation können wir ausschließen: Die p-Werte lauten 57,85 % für die Demokraten, 36,92 % für die Republikaner, 70,82 % insgesamt.

Blaue Staaten

In den blauen Staaten zeigt sich ein Kuriosum: Obwohl es sich um Staaten handelt, in denen keine Manipulation der Welt einen Wahlsieg der Demokraten hätte verhindern können, ist es zu Wahlmanipulationen gekommen – und betroffen waren die republikanischen Stimmen (p-Wert 1,11 % gegen 12,31 % bei den Demokraten und 1,92 % insgesamt).

Bei der Interpretation dieses Befundes ist Shanaaev ratlos und empfiehlt eine genauere Untersuchung. In der Tat: Welchen Sinn hätte es für die Republikaner gehabt, Aufwand zu treiben, um die Wahlen in einem Staat zu manipulieren, den sie ohnehin nicht gewinnen können?

Meine Vermutung beruht auf der Überlegung, dass Manipulation auch darin bestehen kann, Stimmen des Gegners zu unterschlagen, und dies erfordert wesentlich weniger Aufwand (Man braucht nur gültige Stimmen für den Gegner als ungültig zu werten.), als fiktive Stimmen ins System einzuschleusen, und ist umso einfacher zu bewerkstelligen, je größer die eigene Mehrheit und je weniger Gegner daher unter den Wahlbeobachtern sind. Vielleicht hätte Shanaev sich weniger gewundert, wenn er Befunde aus Deutschland gekannt hätte, wo in der Vergangenheit (ebenfalls auf der Basis des Benford-Gesetzes) Manipulationen nachgewiesen wurden, die die jeweils dominante Partei begünstigten.

Wie dem auch sei: Wahlentscheidend waren diese Manipulationen, wie immer sie zustandegekommen sind, nicht, weil sie in Staaten stattfanden, die ohnehin den Demokraten zufallen mussten.

Entscheidend waren vielmehr die

Swing-Staaten

Arizona, Florida, Georgia, Michigan, Minnesota, Nevada, North Carolina, Ohio, Pennsylvania und Wisconsin.

Und hier ist der Befund eindeutig und niederschmetternd für alle, die allen Ernstes daran glauben, mit den Präsidentschaftswahlen sei „die Demokratie gerettet“ worden:

Während in den Swing States nämlich der p-Wert für die Republikaner 60,63 % und insgesamt 41,04 % beträgt, beläuft er sich für die Demokraten auf 1,97 %!

Das heißt: In diesen entscheidenden Staaten, in denen ohnehin auch ohne statistische Analyse Unregelmäßigkeiten zu erkennen waren, in Staaten, von denen einige im Laufe der Auszählung überraschend auf die Seite der Demokraten gekippt sind und von ihnen letztlich gewonnen wurden, ist es – statistisch nachweisbar! – mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu massiven Manipulationen zu Gunsten von Joe Biden gekommen.

Fazit: Wir müssen davon ausgehen, dass Trumps Behauptung, die Wahl sei gestohlen worden, den Tatsachen entspricht.

[Nachtrag 26.5.2022: Shanaev hat sein Video inzwischen auf „privat“ gestellt und auf meine per E-Post übermittelte Frage nach den Gründen nicht geantwortet. Die von ihm im Video verwendeten Excel-Tabellen (Dateiname NEDL_election_51.xlsx) sind aber noch abrufbar bei Google Drive. Bitte hier klicken.]

Was wir an Trump finden?

Viele Mitbürger fragen sich, was die oppositionelle Rechte auch in Deutschland an Trump findet.

Ist er sympathisch? Nein.

Würde eine US-Präsident, den die Rechte sich selber backen könnte, so aussehen wie Trump? Nein.

Hat er wenigstens ihre Erwartungen erfüllt? Bestenfalls teilweise.

Warum würden sie ihn dann wählen, wenn sie könnten?

Weil Trump der Sand im Getriebe einer Maschinerie ist, deren fortgesetztes Wüten sich gegen die Interessen der großen Mehrheit aller Europäer und Amerikaner richtet.

Ein US-Präsident ist nicht allmächtig, sondern in zahllose Zwänge und ein äußerst komplexes System eingebunden. Schon dadurch sind ihm enge Grenzen gesetzt. Bestenfalls kann er das System bremsen und behindern, das einen so verderblichen Kurs einschlägt. Genau das hat Trump getan, und viel mehr hätte er auch dann nicht erreichen können, wenn er das System besser durchschaute, als er es vermutlich tut.

Sein Gegenkandidat dagegen ist das personifizierte Establishment. Persönlich mag er sympathischer sein, das braucht aber außer seinem persönlichen Umfeld niemanden zu interessieren, weil es sonst niemanden betrifft.

Ein letztes Wort an die Adresse derjenigen, die immer noch der Mainstreampresse und deren Lesart der aktuellen Ereignisse in den USA auf den Leim gehen:

Trump bezweifelt, dass die Wahl rechtmäßig verläuft. Angesichts

- von Briefwahlergebnissen, die so einseitig sind, dass sich die Frage nach der Korrektheit ihres Zustandekommens geradezu aufdrängt,

- der Tatsache, dass Stimmen gewertet werden, die nach Schließung der Wahllokale eingegangen sind,

- und deren fristgerechte Aufgabe bestenfalls durch einen Poststempel beglaubigt wird, der leicht zu fälschen ist,

- die aber, einmal ausgezählt, nicht mehr von den unzweifelhaft korrekt abgegebenen Stimmen unterscheidbar sind,

- deren eventuelle gerichtliche Annullierung daher entweder eine Wiederholung der ganzen Wahl oder die Akzeptanz eines unsauber zustandegekommenen Wahlergebnisses erforderlich machen würde,

ist es nicht nur Trumps gutes Recht, sondern geradezu seine Pflicht, die Wertung dieser Stimmen gerichtlich überprüfen zu lassen und zu erwirken, dass ihre weitere Auszählung bis zu einer gerichtlichen Entscheidung darüber auf Eis gelegt wird.

Durch ein solches Vorgehen wird NIEMAND in seinen Rechten beeinträchtigt – sofern es sich denn wirklich um Rechte handelt und nicht um bloße Machtusurpationen. Auch nicht Joe Biden: Denn vor dem 20. Januar kann Biden das Amt auf gar keinen Fall übernehmen. Eine juristische Klärung abzuwarten, bleibt also genug Zeit – jedenfalls für den, der eine solche Klärung nicht zu fürchten braucht.

Lügenpresse in Hochform

Seit Donald Trump gestern ankündigte, gegen die Wertung weiterer Briefwahlstimmen vor Gericht ziehen zu wollen, ist auf allen, aber wirklich allen Kanälen der etablierten deutschen Massenmedien zu hören, er wolle „die Auszählung der Stimmen stoppen“.

Stimmt das überhaupt?

Laut der Niederschrift auf newsweek.com lautet die einschlägige Passage seiner Rede wie folgt:

Wir wollen, dass die Gesetze korrekt angewendet werden. Daher werden wir vor den Obersten Gerichtshof ziehen. Wir wollen, dass nicht weiter gewählt wird. Wir wollen nicht, dass um 4 Uhr morgens noch irgendwelche Wahlzettel gefunden und mit auf die Liste gesetzt werden.

Trump hat also keineswegs gefordert, die Auszählung, sondern die Wahl („voting“) zu beenden: Er will, dass Stimmen, die jetzt, also nach Schließung der Wahllokale noch eingehen, nicht mehr mitgezählt werden dürfen.

Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass in den Redaktionen deutscher Massenmedien kein einziger Journalist den Unterschied zwischen „voting“ und „counting“ kennen soll. Die Fehlübersetzung ist also Absicht, das Wort „Lügenpresse“ erweist sich wieder einmal als gerechtfertigt.

Des Weiteren hat Trump angekündigt, vor Gericht zu ziehen, um die gesetzmäßigen Verlauf der Wahl überprüfen zu lassen. Dies ist offensichtlich sein gutes Recht, und es ist das übliche und vorgesehene Verfahren in einem Rechtsstaat, wenn Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Wahlverlaufs bestehen.

Wenn die Medien als willige Sprachrohre hysterischer US-Linker ein solches, völlig korrektes Vorgehen als illegitim, gar als antidemokratisch hinstellen, so wirft dies in der Tat ein beunruhigendes Licht auf das Demokratieverständnis wichtiger Akteure – allerdings nicht auf das von Donald Trump, sondern auf das seiner Gegner. Und auf das ihrer Gesinnungsfreunde innerhalb des politisch-medialen Komplexes in Deutschland.

Bis gestern hielt ich Trumps Warnungen vor einem Wahlbetrug der Demokraten für Panikmache. Deren Reaktion hat mich aber eines Schlechteren belehrt.

Wer nämlich eine gerichtliche Überprüfung so offensichtlich fürchtet wie Bidens Partei, muss schon verdammt viel Dreck am Stecken haben.

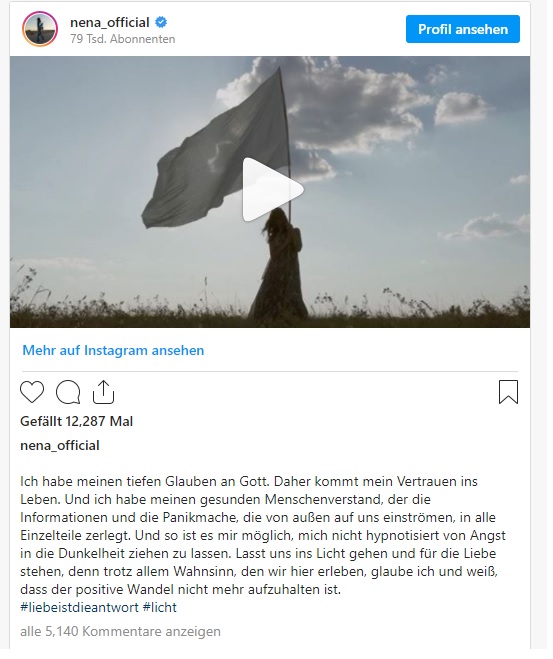

Nena und das Tal der Aussätzigen

Nun hat es also auch Nena erwischt. Die Popsängerin („99 Luftballons“) ist mit diesem Beitrag auf Instagram in die Schlagzeilen geraten:

Was daran so empörend ist?

Dass ihr Kollege Xavier Naidoo, der schon vor Monaten von den Massenmedien ins Tal der Aussätzigen verbannt wurde, diesen Beitrag mit „Gefällt mir“ markiert und Nena selbst dieses Like erwidert hat.

Das geht natürlich gar nicht, und so erntet nun auch Nena den Shitstorm aufgescheuchter Gesinnungswächter, die in den sozialen Medien das ihrer Mentalität angemessene Betätigungsfeld gefunden haben.

Die Massenmedien dagegen versuchen es aktuell noch mit der Gelben Karte, das heißt sie kleiden ihre Unterstellungen und versteckten Drohungen in die Frage- beziehungsweise Zitatform:

„Ist Nena eine Corona-Leugnerin?“ (Express.de; für bereits Abgestumpfte: Man beachte die Wortwahl!)

„Lassen sich ihre Thesen wirklich ins Lager der Corona-Leugner verorten?“ (t-online.de; dito)

„Zu den Instagram-Nutzern, die den Beitrag positiv kommentierten, gehört auch Xavier Naidoo. Der Sänger war in der Vergangenheit wiederholt mit Verschwörungstheorien aufgefallen (…) Für viele Nutzer der sozialen Medien offenbar Beweis genug, dass Nena einen ähnlichen Weg einschlagen könnte wie die Corona-Leugner Attila Hildmann oder Michael Wendler. “ (RP-online.de; dito)

Noch zögern die Medienschreiber – vielleicht dämmert ihren Chefs, dass sie drauf und dran sind, sich ganze Generationen von Künstlern so zu entfremden wie ihre Vorgänger in der DDR es 1976 im Zusammenhang mit der Ausbürgerung von Wolf Biermann getan haben. Ganz verzichten wollen sie auf die Drohung mit Deportation ins Tal der Aussätzigen freilich nicht, und sie verpacken diese Drohung nicht einmal besonders geschickt.

Wenn ich also meinen alten Essay „Das Tal der Aussätzigen“ hier noch einmal einstelle, dann nicht etwa aus Phantasielosigkeit, sondern weil er leider in den zehn Jahren seit seiner Erstveröffentlichung an Aktualität noch gewonnen hat:

Das Tal der Aussätzigen

Unter zivilisierten Menschen sollte es selbstverständlich sein, die Meinung eines Andersdenkenden mit Argumenten zu kritisieren, oder sie einfach dadurch zu kritisieren, dass man die eigene Meinung ausspricht, möglichst mit Argumenten untermauert. Dies impliziert dann bereits die Kritik an anderen Auffassungen. Und selbstredend ist es jedermanns gutes Recht, die Meinung des Anderen überhaupt nicht zu kommentieren und die eigene Meinung für sich zu behalten.

Wäre dies Allgemeingut, dann gäbe es in Deutschland eine zivilisierte Debattenkultur. Solche Spielregeln würden allerdings implizieren, dass niemand die Diskursherrschaft hat; es wäre geradezu ein herrschaftsfreier Diskurs – also etwas, das von denen am wenigsten eingelöst wird, die sich am lautesten darauf berufen.

Diskursherrschaft bedeutet die Macht zu definieren, was in seriösen Zusammenhängen gesagt werden darf und was nicht. Herrschend ist, wer die Grenze definiert, jenseits derer das Tal der Aussätzigen beginnt. Dies setzt voraus, dass die Gesellschaft akzeptiert, dass es so etwas wie ein Tal der Aussätzigen überhaupt gibt.

In Deutschland gilt als Konsens, dass Rechtsextremisten Aussätzige sind. Dass an diesem Prinzip etwas verkehrt sein könnte, merkt man, wenn man sich die Konsequenzen klarmacht: Wer mit dem Aussätzigen Kontakt hat, gilt als infiziert, sofern er sich nicht einer Desinfektionsprozedur in Gestalt wortreicher Distanzierungen unterwirft. Wer dies unterlässt, sich also nicht distanziert, wird ebenfalls ins Tal der Aussätzigen abgeschoben, was wiederum Alle, die mit ihm Kontakt haben oder hatten, zwingt, sich ihrerseits zu distanzieren.

Wer als anständiger Mensch gelten will, muss sich nicht nur von Rechtsextremisten distanzieren, er muss sich auch von denen distanzieren, die sich nicht distanzieren. Und von denen, die sich von denen, die sich nicht distanzieren, nicht distanzieren. Und von denen, die sich von denen, die sich von denen, die sich nicht distanzieren, nicht distanzieren, nicht distanzieren.

Eine Gesellschaft, die die Existenz eines Tals der Aussätzigen akzeptiert und die ideologische Apartheid zur Grundregel des öffentlichen Diskurses erhebt, setzt eine Kettenreaktion in Gang, aufgrund derer immer größere Teile des Meinungsspektrums im Nirwana des Unsagbaren verschwinden. Das beginnt mit Nazi-Positionen, aber es endet nicht, solange nicht alle Positionen geächtet sind, die mit einer linken oder radikalliberalen Ideologie unvereinbar sind.

Je weiter sich das Tal der Aussätzigen in die Meinungslandschaft vorfrisst, desto länger werden seine Grenzen, und desto größer wird die Anzahl derer, dieim Einzugsbereich dieser Grenzen leben; die mithin unter dem Zwang stehen zu beweisen, dass sie sich keinesfalls mit dem Aussatz infiziert haben; die sich also für das, was sie denken, und wäre es noch so wahr, entschuldigen müssen. So entsteht ein Klima, in dem immer größere Teile des Volkes verdächtig sind, während die, die den Verdacht aussprechen, dies selbstredend nicht sind.

In einer freien Gesellschaft wäre es undenkbar, dass zum Beispiel ein militant rechtsliberaler Blog wie PI als „rechtsradikal“ verunglimpft wird – eine solche Verdächtigung würde, ihrer offenkundigen Absurdität wegen, den Denunzianten zur komischen Figur stempeln. In unserer Gesellschaft dagegen, in der die Existenz des Tals der Aussätzigen jeden Nonkonformisten mit Deportation bedroht, muss nicht der Verleumder sich rechtfertigen, sondern der Verleumdete.

Wer unter dem Zwang steht zu beweisen, dass seine Ansichten keineswegs mit denen des Aussätzigen X identisch sind, ist nicht nur unfrei. Er wird sich, da Argumente ja ohnehin nicht zählen, seinerseits einen Y suchen, den er als aussatzverdächtig denunzieren kann, und er wird hoffen, dass bereits die Denunziation ihm ein Alibi verschafft. (Man denke an manchen „Islamkritiker“ und seine hysterische Verleumdung von Organisationen wie den Pro-Parteien.)

So entsteht eine Republik der Angst, eine Jakobinerherrschaft, in der die Ächtung die Guillotine ersetzt.

„Verschwörungstheorie“, „Coronaleugner“: Michael Wendler und die Orgie der Unwörter

Wer hätte für möglich gehalten, dass der höchstens mäßig erfolgreiche Schlagersänger Michael Wendler einmal in diesem Blog Erwähnung finden würde?

(Für die, die ihn nicht kennen: Sie haben künstlerisch nicht allzu viel versäumt, Wendler erzielt einen erheblichen Teil seiner Einnahmen damit, durch Trashfernsehformate der RTL-Gruppe zu tingeln und im Übrigen sein Privatleben und das seiner 30 Jahre jüngeren Frischangetrauten für Tratschsendungen auszubreiten.)

Nachdem RTL über Jahre hinweg sein Möglichstes getan hat, besagten Herrn Wendler zu einer Art Clown der Nation aufzubauen, lässt es ihn nun fallen, denn Wendler hat etwas Unverzeihliches getan: Er hat sich zu einem politischen Thema geäußert und es dabei an Botmäßigkeit gegenüber den Regierenden fehlen lassen. Konkret sagte er seine Teilnahme an der Jury der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ mit der Begründung ab, er protestiere damit gegen die Corona-Politik der Bundesregierung, weil diese gegen das Grundgesetz verstoße. In diesem Zusammenhang benutzte er den Ausdruck „angebliche Corona-Pandemie“ und warf den Medien Mitverantwortung vor, da sie „gleichgeschaltet“ und „politisch gesteuert“ seien.

Nachdem RTL über Jahre hinweg sein Möglichstes getan hat, besagten Herrn Wendler zu einer Art Clown der Nation aufzubauen, lässt es ihn nun fallen, denn Wendler hat etwas Unverzeihliches getan: Er hat sich zu einem politischen Thema geäußert und es dabei an Botmäßigkeit gegenüber den Regierenden fehlen lassen. Konkret sagte er seine Teilnahme an der Jury der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ mit der Begründung ab, er protestiere damit gegen die Corona-Politik der Bundesregierung, weil diese gegen das Grundgesetz verstoße. In diesem Zusammenhang benutzte er den Ausdruck „angebliche Corona-Pandemie“ und warf den Medien Mitverantwortung vor, da sie „gleichgeschaltet“ und „politisch gesteuert“ seien.

Die so angegriffenen Medien nun haben daraufhin eine offenkundige Kampagne losgetreten: Als sei Wendler der Bundespräsident und hätte in dieser Eigenschaft mindestens die Legalisierung von Kinderprostitution gefordert, füllt der „Wendler-Eklat“ seit Tagen die Bildschirme und Pressespalten, und bis ins Wortmaterial hinein bedienen sich alle desselben Vokabulars: Wendler sei ein „Coronaleugner“, der „Verschwörungstheorien“ verbreite. Selbstverständlich durften auch die Beiworte „wirr“ und „krude“ nicht fehlen, die in solchen Zusammenhängen mit größerer Sicherheit zu fallen pflegen als heutzutage das sprichwörtliche Amen in der Kirche.

Dieselben Medien also, die mit der glockenreinen Harmonie eines Kinderchors dasselbe singen, verwahren sich voller Entrüstung dagegen, „gleichgeschaltet“ zu sein.

Dieselben Medien, die Kritik an den Regierenden für ungehörig, ja geradezu blasphemisch erklären, und mit jedem Wort, das sie von sich geben, betonhart den Eindruck untermauern, politisch gesteuert zu sein – diese Medien also erklären jeden zum Wirrkopf, der ihnen unterstellt, eben dies, nämlich politisch gesteuert zu sein.

Gerade das Wort „Verschwörungstheorie“ ist in diesem Zusammenhang besonders belustigend, denn von einer Verschwörung hat Wendler gar nicht gesprochen, auch nicht implizit. Es handelt sich also um ein völlig unangemessenes Wort, und man sollte meinen, dass Journalisten dies bemerken, zumal wenigstens ihr Deutsch im Allgemeinen besser ist als das von Herrn Wendler. Wir könnten uns nun fragen, wie es kommt, dass immerhin einige hundert Journalisten es fertigbringen, unabhängig voneinander dieselbe dumme, falsche und schiefe Etikettierung zu verwenden.

So wie wir uns auch fragen können, wie es kommt, dass (mindestens) einige hundert politische Entscheidungsträger dieselben katastrophalen Fehlentscheidungen treffen beziehungsweise gutheißen, und dies über Jahre hinweg: beim Euro, bei der Immigrationspolitik, der „Flüchtlings“-Krise, nun also bei Corona…

Nein, wir brauchen diesen Politikern nicht unbedingt eine Verschwörung zu unterstellen: Die meisten dürfte eine Mischung aus Karrieregeilheit, Rückgratlosigkeit, Dummheit, Inkompetenz und Verantwortungslosigkeit ausreichend motivieren, eine Politik mitzutragen, die das ihnen anvertraute Land ins Verderben führt – und Entsprechendes dürfte für die ihnen sekundierende Journaille gelten.

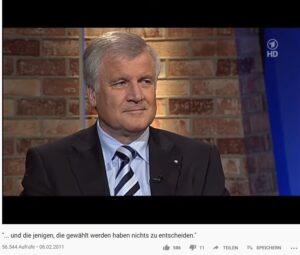

Horst Seehofer hat übrigens einmal im Zusammenhang mit der Eurokrise in einem seltenen und desto dankenswerteren Anfall von Ehrlichkeit ein wichtige Einsicht auf den Punkt gebracht:

Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt, und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.

Unter Politikwissenschaftlern ist diese Erkenntnis übrigens ein Gemeinplatz. Hätte aber ein Anderer sie öffentlich formuliert und den Regierenden womöglich mit kritischem Tenor entgegengehalten, er wäre zweifellos als „Verschwörungstheoretiker“ abgemeiert worden.

Da Mitläufer etwas brauchen, bei dem sie mitlaufen können, muss es auch in der Politik beziehungsweise deren Dunstkreis durchaus ein paar Leute geben, die genau wissen, was sie tun – und die das politisch-mediale Fußvolk hinter sich herziehen: ein Fußvolk aus professionellen Gremiensitzern und Was-mit-Medien-Typen (gerne auch mit abgebrochenem Studium oder gefälschter Doktorarbeit), die die Verantwortung beziehungsweise Propaganda für etwas übernehmen, was sie nicht verstehen und auch gar nicht erst zu verstehen versuchen: Zu groß ist die Gefahr, zu Erkenntnissen zu gelangen, die mit dem von oben geforderten Glauben unvereinbar wären.

Ich verwende das Wort „Glauben“ im vollen religiösen Sinne des Wortes: Wo es nämlich einen „Leugner“, zum Beispiel also einen „Coronaleugner“ gibt, muss es eine ein für allemal feststehende, unhinterfragbar richtige Wahrheit geben, die man nicht einmal kritisieren, sondern nur „leugnen“ kann, sofern man sie (böswilligerweise, versteht sich) in Abrede stellen möchte. Der „Coronaleugner“ ist das jüngste Mitglied des rapide wachsenden Clubs der „Leugner“, der mit dem „Holocaustleugner“ ins Leben gerufen wurde, dem alsbald der „Klimaleugner“ zur Seite gestellt wurde.

Aus der Sicht des regierungsfrommen Spießbürgers versteht es sich sozusagen von selbst, dass die so Etikettierten nur Abgesandte des Bösen sein können, denen man keinerlei Toleranz schuldet, auch keine Fairness. Und daher werden wir auch im Zusammenhang mit Klima und Corona noch erleben, was im Zusammenhang mit der „Holocaustleugnung“ schon einmal durchexerziert wurde: dass dieser Staat sich mit zunehmender Hemmungslosigkeit das Recht nehmen wird, „Wahrheit“ durch politische Entscheidung von oben zu dekretieren. Wenn aber Sachverhalte der Kritik entrückt werden, dann usurpiert der Staat die Rolle eines Religionsstifters.

Was wir hier erleben, ist die Verwandlung eines liberalen Staates in eine Theokratie, einen bizarren Wiedergänger des Alten Rom: Erkannte man einen guten Bürger des römischen Imperiums daran, dass er bereit war, den Kaiser als Gott zu verehren, so wird die Loyalität eines Bürgers der BRD daran gemessen werden, ob er der Staatsgöttin Corona (und der zweifellos noch wachsenden Schar ihrer Kolleginnen) huldigt und opfert.

Und wer es nicht tut, wird den Löwen zum Fraß vorgeworfen.

Passend zum Thema:

Ehemaliger Pfizer-Wissenschaftsvorstand erklärt: „Zweite Welle“ auf der Basis falsch-positiver COVID-Tests fingiert: „Pandemie ist vorbei“

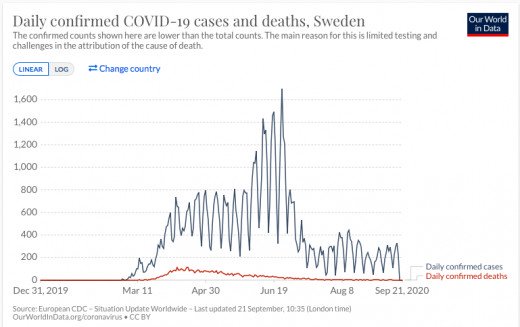

Von Ralph Lopez